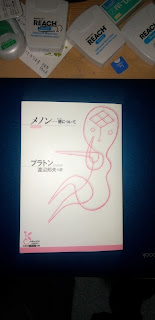

オンライン読書会ー『メノン』ー

茨城大学の渡辺邦夫先生が このたび 光文社古典新訳文庫から 「メノン」の 新訳を 上梓されたとのことで、 渡辺先生から オンライン読書会に お誘いいただき、 19:00から20:30 の間 パソコンと睨めっこ していました。 難しい 古代ギリシャの道徳哲学を、 じつに わかりやすく解説くださる先生で、 ああ、こんな 素晴らしい先生が 茨城大学で ずーっと 教鞭を執っておられたんだなー、と 感嘆の念を禁じえません。 茨城大学って ぶっちゃけ 影が薄いけど、 ほんとに いい大学だと 思いますよ。 特に 人文・社会科学系にとっては。 あんないい大学は なかなかない。 オンライン読書会という形式は 初めてなので、 かなり 緊張した。 対面のほうが よっぽど楽。 オンライン読書会という形式ですが、 面接授業ではないので、 「メノン」の 要点を 噛み砕いて、ポイントを 押さえる、といった感じでした。 授業というより、まさに 対話、という体でした。 ちょっと今 疲れて寝てしまって、 目が醒めたところなので、 目がハッキリしないので、 調子のいい時に 読んでみよう。 そんなに厚い本ではないです。 ・・・少しかじり始めたら、 面白くて 第50ページまでは読んだ。 ソクラテスとアリストテレスは やったから、プラトンはいいかな? などと 思っていたが、とんでもない! プラトンはプラトンで 超超重要人物だ、ということが 見えてきました。 ・・・明け方の 午前06:30頃です。 結局なんだかんだで 第1章 読み終えました。 これからどんな展開になっていくのか、 楽しみです。 昨晩の オンライン読書会で ポイントは教えていただいているので、 その点は安心ですが、 果たして ソクラテス(=プラトン)が どういう 論理展開をしてくのか、 まったく読めません。 ・・・いま昼の12:50頃です。 第2章は かなり読みやすかった、というか、 少年に対する (たぶん) 初歩的な幾何学の問題の話 だったので、 読み飛ばしながらでも、 ソクラテス(=プラトン) が何を言いたいかは 理解できた。 ・・・3月1日 午前00:30頃で...